036. Notas sobre filmes (II)

The Avenging Conscience (D. W. Griffith, 1914) – Jahrgang ’45 (Jürgen Böttcher, 1966)

The Avenging Conscience (D. W. Griffith, 1914)

A posição de Griffith na história do cinema me parece cada vez mais curiosa. Provavelmente nenhum outro diretor sugeriu tantas ramificações de um modelo narrativo, e poucos o fizeram em tão pouco tempo. Ainda assim, para alguém que organizou com tanto sucesso a encenação e a montagem, a ponto de constituir uma verdadeira sintaxe, Griffith me soa pouco interessante no exercício desse conhecimento. Não é o domínio das convenções que me absorve como espectador nesses filmes, menos ainda a qualidade da caracterização ou da plasticidade. Os grandes momentos de Griffith, a meu ver, são justamente aqueles nos quais o sistema narrativo é brevemente reformulado. O inventor da tradição foi também o primeiro a depender da sua constante superação para atingir os melhores resultados.

Em termos de estrutura, os curtas da Biograph são os exemplos mais bem acabados dessa atitude. A Corner in Wheat (1909), The Country Doctor (1909) e The Unchanging Sea (1910), entre outros, praticamente inventaram modalidades dramáticas enquanto investigavam o paralelismo já estabelecido, cada um descobrindo uma variante original, como se a trama ditasse novos critérios e um novo sentido para a linguagem. O fato de serem obras compactas dá a elas um caráter de demonstração, como pequenos teoremas narrativos. Um princípio geral, válido em outras épocas e em outras artes, talvez se aplique aqui: é provável que Griffith tenha buscado temas que permitissem o exercício das formas já conhecidas; no trato com esses detalhes, é provável que novos desafios tenham sido por ele identificados, permitindo a ampliação de seu domínio; e a longo prazo, é provável que isso tenha definido uma orientação metodológica, ainda que inconsciente.

The Avenging Conscience (1914), nesse sentido, é um caso-limite, um filme no qual o nível de inconsciência parece ter sido alto demais. A maior duração sinaliza a distância em relação aos exemplos anteriores e traz uma heterogeneidade sem precedentes. Há uma série de cruzamentos no filme: mais de uma obra literária serve de fonte para o enredo (“The Tell-Tale Heart” e “Annabel Lee”, respectivamente um conto e um poema de Edgar Allan Poe); os gêneros se sucedem e se sobrepõem (à combinação mais previsível, entre melodrama e crime, acrescenta-se a fantasia, ora melodramática, ora criminosa); a iconografia se divide em pelo menos duas faces (natureza e graça) que raramente se comunicam. Por um lado, isso permite que Griffith crie momentos emblemáticos, investigando o potencial de cada uma dessas escolhas; por outro lado, dificulta a coordenação dos momentos no conjunto.

A narrativa parece modificar a função desses elementos à medida que desenvolve as ações, e junto com isso a unidade visual, o tom e o ritmo são constantemente transformados. É um filme de pesadelo no qual as distinções entre níveis de realidade ainda não foram definidas com clareza, e a vaga recorrência de motivos sugere a convergência desses níveis em um mesmo plano de existência, algo que não só permanece injustificado como talvez contradiga o estranho final. A representação de um drama da consciência, tratando personagens como alegorias de faculdades mentais, é um dos caminhos mais originais abertos pelo filme, o que Griffith parece interpretar pela analogia musical (um dos personagens é descrito como “the one discordant note”), prefigurando a menção à fuga como metáfora para Intolerance (1916). Essas intuições, numerosas a ponto de desestabilizarem o todo, são condizentes com o gênio febril de alguém como Poe; mas, diferente de Griffith, na obra de Poe o controle racional do artista parecia vitorioso mesmo frente ao delírio. Estamos aqui distantes do equilíbrio clássico, da simetria, da manutenção de um decoro e do uso cuidadoso da progressão rítmica que levaram ao ápice desse cinema. Se o afastamento pontual de alguns desses fatores levou aos melhores filmes de Griffith, o afastamento simultâneo de todos eles levou a uma de suas obras mais instáveis.

Nos anos seguintes, Griffith fez The Birth of a Nation (1915) e Intolerance (1916). Cada um deles, mesmo com a duração consideravelmente maior, retomou as qualidades já reconhecidas nos curtas e foi um ponto alto na integração do sistema narrativo. Ambos foram recebidos imediatamente como fundamentais na evolução do cinema: é razoável supor que serviram de base para grande parte do que se produziu no século XX. The Avenging Conscience, por sua vez, não foi uma produção usual na época, e menos ainda um marco do mesmo porte. Nas quase sete décadas entre os elogios de Vachel Lindsay e a defesa por Vladimir Petrić, foi discutido quase exclusivamente no contexto geral da filmografia de Griffith, como um desvio ou uma curiosidade.1 Algumas das sugestões criativas do filme foram desenvolvidas anos depois de seu lançamento, sobretudo pelos alemães e escandinavos; outras foram encobertas por convenções mais realistas; já o radicalismo nas quebras de decoro, na construção desproporcional e na entrega momentânea a cada uma das invenções parece ter deixado poucos herdeiros. Pode-se argumentar que os excessos desviavam do gosto da época; mas mesmo filmes posteriores que tangenciaram essas preocupações, e que poderiam ser beneficiados por essa absorção, parecem tê-lo ignorado. Pareceu inexistir também o esforço complementar, da crítica, para traçar as possíveis linhas evolutivas. É como se os contemporâneos do filme, por incapacidade ou desinteresse, não pudessem reconhecer o seu alcance; como se o próprio diretor fosse capaz apenas de realizá-lo, mas não de compreendê-lo ou dar continuidade a ele. E, porque não souberam o que fazer com o filme, nós também não sabemos.

Jahrgang ’45 (Jürgen Böttcher, 1966)

Nos primeiros contos de Tchékhov, a voz do narrador segue um modelo claro: descreve eventos mas também ideias, às vezes comentando as situações, ou mesmo apresentando teorias para explicá-las. Com o passar dos anos, esse modelo perde a prioridade na obra de Tchékhov. A voz narrativa torna-se cada vez mais um elemento entre outros, deixando de lado sua forma assertiva e preferindo apenas mostrar as circunstâncias da sua existência. Machado de Assis é outro exemplo dessa transformação na literatura do século XIX.2 De início, seus narradores são oniscientes: cada olhar ou gesto de um personagem recebe uma interpretação, cada peça ganha um lugar bem definido no tabuleiro da obra. A partir de Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), o texto ganha uma forma mais ambígua. Em alguns casos, a interpretação do narrador parece acidentada, incompleta; em outros, ela sequer existe. A tônica passa a ser a ambiguidade. Qualquer sentido deve agora emergir dos conflitos, das correlações, das conexões entre as partes apresentadas. De uma abordagem que parece usar a trama como veículo para um discurso preestabelecido, chega-se a uma abordagem na qual o discurso é o resultado de variáveis que talvez estejam além da compreensão da voz narrativa.

Há um período na história do cinema – nas décadas centrais do século XX, basicamente – em que um processo semelhante parece ocorrer em documentários. Robert Flaherty, um dos pioneiros do formato, talvez seja a figura ilustrativa, mas é algo que também ocorre com outros cineastas. É a passagem de filmes baseados em um discurso verbal, quase sempre didático, a filmes mais voltados à observação direta e que tendem a suprimir o texto, deixando que as próprias coisas filmadas influenciem ou até mesmo guiem a ordem e o ritmo da construção.3 Essa etapa tardia define o método de nomes como Frederick Wiseman e Franco Piavoli, mas o momento intermediário me veio à mente ao conhecer a obra de Jürgen Böttcher. Em seus documentários dos anos 1960, produzidos no quadro institucional da RDA, o impulso observacional de Böttcher é a todo momento cruzado por um olhar lírico, como se buscasse no ambiente as possibilidades de criar retratos e o registro de ações quase autônomas, interessantes para além da função ilustrativa.

A liberação do texto é marcante já em Im Pergamon-Museum (1962), que acompanha diversas pessoas em visitas ao museu, coordenando a posição delas no espaço com o tempo de suas contemplações. Nos melhores momentos, os olhares capturados por Böttcher são entrecortados com estátuas em planos breves, evocativos de uma forma que as narrações em outros de seus filmes pareciam incapazes de alcançar. Tierparkfilm (1968) demonstra o quanto desse potencial depende do retrato: filmado em um zoológico, registra mais animais do que pessoas, levando ao limite o caráter inescrutável do close-up. A progressão é claramente espacial, algo como uma travessia pelas diferentes áreas do lugar, mas em cada um desses blocos os planos se agrupam em operações básicas como alternância e gradação. Se há um componente descritivo nesses filmes, não é a descrição de uma tese que precede as imagens, e sim de uma travessia dessas imagens, o que se depreende do encontro com elas e de umas com as outras.

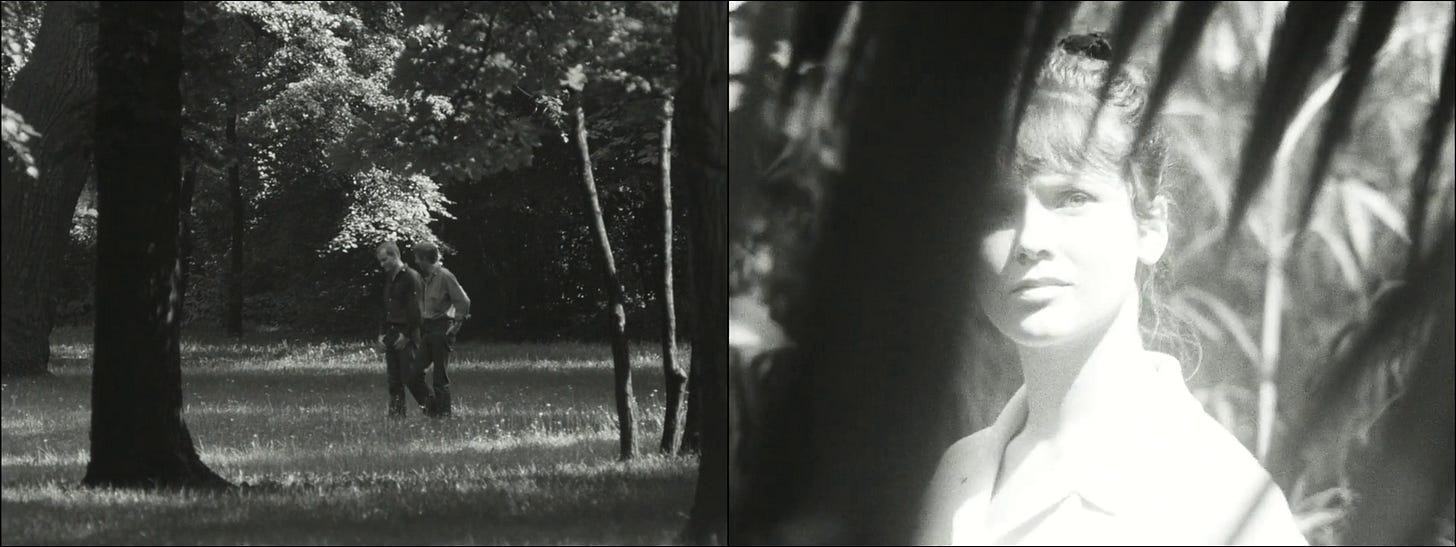

O dado mais curioso na carreira de Böttcher é ele ter realizado, no meio desse período, o seu único longa de ficção: Jahrgang ’45 (1966). Por razões políticas, o filme foi banido em 1966 e acabou sendo lançado apenas em 1990, deslocando a possibilidade de um olhar sobre a sua posição na filmografia de Böttcher. Jahrgang ’45 tem em comum com vários filmes da época um interesse pela juventude e seu lugar na sociedade. O gosto pelo cotidiano e a leveza na condução narrativa o aproximam da nouvelle vague e de outros “cinemas novos”, mas vendo-o no contexto da produção documental de Böttcher ele serve também como um verdadeiro estudo de caso, uma obra que tenta claramente absorver a tendência observacional dentro de uma ficção. Reencontramos ali os close-ups como momentos emblemáticos, de quase suspensão da trama, um foco na pura expressividade dos personagens, suas reações e caminhadas, seus olhares e gestos, às vezes lúdicos ou arbitrários. Böttcher retorna inclusive ao museu e ao zoológico, como se tentasse incorporar na trama dois ambientes privilegiados para esse tipo de exploração. A narrativa serve aqui como uma moldura complementar à tese verbal dos primeiros documentários: é a forma de dar sentido ao tempo, de posicionar os eventos na duração com um certo nível de causalidade.

Se há um problema composicional a ser identificado nessa passagem, é o que podemos chamar de problema da coerência descritiva. Como fazer para que a estrutura geral seja construída “de baixo para cima”, de modo que pareça emergir da realidade apreendida pela câmera? A formulação desses termos por Meir Sternberg pode servir como ponto de entrada: a cronologia é uma espécie de linha natural da progressão temporal, assim como a causalidade é o critério natural da dinâmica narrativa.4 Isso significa que é a partir dessas referências que nos orientamos em relação a qualquer desvio. Um desvio envolveria necessariamente o recurso a um padrão externo, que não vem do contexto natural de seus objetos. Quanto menos se impõe um padrão aos objetos, mais as relações que governam a sequência ou a narrativa parecem ser as mesmas de seu contexto natural (ou seja, mais parece que estamos apenas acompanhando o desenrolar dos eventos, que a câmera e a montagem se limitam a registrar e apresentar). Por outro lado, conforme o padrão é reforçado, novas linhas são impostas, direcionando, justificando e integrando aquelas partes (isto é, percebemos a articulação dos eventos, as quebras ou figurações dos acontecimentos). Jahrgahng ’45 pode ser localizado, como qualquer filme narrativo, em algum lugar no meio nessa escala. Há nele certamente uma vontade de reduzir os padrões composicionais, de emular a passagem natural dos acontecimentos, de restituir a sensação de liberdade que testemunhamos ao observar as coisas em continuidade. Ao mesmo tempo, a ausência de conexões causais “fortes” nos permite ver como a disposição dos eventos é sustentada por operações formais, por configurações de câmera e montagem, ajustes pontuais que transformam aquele fluxo em uma sequência bem definida.

Em um extremo dessa escala, o padrão imposto seria tão alheio aos objetos representados que perderia qualquer relação com o mundo, sugerindo um princípio abstrato: são os padrões que parecem inteiramente plásticos, rítmicos, conceituais. O que leva a outro detalhe surpreendente na filmografia de Böttcher. Mais de uma década após Jahrgahng ’45, ele realizou uma série de curtas-metragens em uma chave completamente diferente. São filmes que se voltam de modo direto para a sua formação como pintor e que ele chamou de “Postcards”, cada um tomando como objeto uma pintura clássica e criando sobre ela um conjunto de variações. Böttcher desenha e pinta sobre as imagens, que também filma e projeta em diferentes superfícies, entrecortando o processo com objetos no próprio espaço da filmagem. A cronologia e a causalidade dão lugar à pura arbitrariedade formal, tornada a única possível fonte de coerência. É principalmente no segundo filme da série, Venus nach Giorgione (1981), que a inteligência visual de Böttcher é mais notável, com uma imensa quantidade de transformações plásticas e um trabalho de som igualmente original, com atenção ao silêncio tanto quanto aos ruídos e à música.

Vachel Lindsay, The Art of the Moving Picture [1915] (Nova York: MacMillan, 1922), pp. 120-132, e Vladimir Petrić, “Griffith’s The Avenging Conscience: An Early Dream Film”, Film Criticism, vol. 6, n. 2 (inverno de 1982).

A identificação dessa mudança na obra de Machado de Assis é feita no excelente livro de João Cezar de Castro Rocha, Machado de Assis: por uma poética da emulação (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013).

Jean-Claude Bernardet, em Cineastas e imagens do povo (São Paulo: Companhia das Letras, 2003), nota um problema semelhante no cinema moderno brasileiro, organizando os capítulos como revisões do problema do “modelo sociológico”.

Meir Sternberg, “Ordering the Unordered: Time, Space, and Descriptive Coherence”, Yale French Studies 61 (1981). Sternberg é o autor do melhor livro que conheço sobre o assunto: Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978).