054. Notas dispersas (II)

Paisagens, contextos e modelos

5

Tanto lixo venerável e antigo construiu um delta onde os gigantescos ciprestes dos pântanos crescem sobre os despojos de um continente em perpétua dissolução, e onde labirintos de barro, de peixes mortos, de juncos, dilatam as fronteiras e a paz de seu fétido império.

— Jorge Luis Borges, História universal da infâmia

O trecho de Borges poderia servir como descrição das paisagens na primeira temporada de True Detective. A cada etapa da série, os personagens encontram as mesmas construções em ruínas e prestes a serem engolidas pelas águas. O mal emana da natureza, é uma espécie de mutação perversa. Os criminosos parecem criaturas da mitologia clássica que emergem das ondas cobertas de algas: são monstros daquele ambiente particular, nutridos por aquelas forças.

É diferente o caso de Mindhunter, cujos personagens vagam por territórios mais urbanos e dispersos. O que retorna obsessivamente ali são as prisões, toda uma iconografia de edifícios amplos e soturnos que aprofundam a investigação, atravessando corredores e portões metálicos para chegar às masmorras onde os monstros são confrontados. Se em True Detective tudo leva ao ciclo familiar, autocentrado ao ponto da vertigem, aqui tende-se a abrir o mapa, conectando as diferentes instituições. O resultado é o mal como ordem secreta, coordenada à distância, com cifras e rituais tão esotéricos que mesmo os praticantes desconhecem suas origens.

6

Há mais ou menos um ano, um comentário a partir de um post da newsletter me levou a pensar sobre uma ideia que considero importante. A dúvida era sobre alguns filmes experimentais parecerem exigir um conhecimento do seu contexto de criação para serem apreciados, ou mesmo para que possam fazer sentido. Em termos mais gerais, pode-se colocar a ideia na forma de uma pergunta: há filmes que “fazem sentido” sem o recurso a essas camadas externas, e outros que necessitam dessas camadas?

Qualquer filme precisa de um contexto para “fazer sentido”. O que é “fazer sentido” senão integrar a obra a um contexto que não o dela própria? Todo filme, experimental ou não, supõe um contexto, ou mais ainda, uma série de contextos possíveis. Qualquer filme narrativo depende de premissas que o espectador aceita para identificar aquela realidade, aquele gênero, as convenções daquele estilo. Ninguém vê (ou entende minimamente) 2001: A Space Odyssey sem alguma noção do que é viagem interplanetária, ficção científica, resolução narrativa. Noel Carroll escreveu um texto sobre a dificuldade de definir o que é um filme documentário, e que toca em outra parte do problema (“Fiction, Nonfiction, and the Film of Presumptive Assertion”, incluído em sua coletânea Engaging the Moving Image). No argumento de Carroll, o que está em jogo é o tipo de enunciado considerado implicitamente pelo espectador, e não algo que está somente na forma visível.

O que o cinema experimental talvez faça é colocar essa questão mais direta ou intensamente, por retirar ou distorcer alguns dos filtros usuais: narrativa, cronologia, às vezes até a noção de uma “realidade” única e coerente. As tentativas de definir “cinema experimental” costumam ser limitadas porque o único traço comum aos vários subgêneros é a ideia modernista de redefinir o formato da própria arte. Chega-se facilmente, com isso, no contexto da criação, o contexto inevitável em qualquer obra. Os filmes do Fluxus, por exemplo, consideravam a produção anterior da vanguarda nos EUA, e nesse sentido eram uma resposta não só aos filmes, mas a todo o diálogo deles com outras artes. As polêmicas ao redor dos “filmes estruturais” envolveram o questionamento do contexto em que os filmes eram interpretados, porque Sitney os interpretou em uma linhagem muito específica. Boa parte da história da crítica pode ser resumida a disputas por contextos de interpretação.

É verdade que alguns filmes parecem aspirar à mais perfeita autonomia, desejam atingir o espectador de forma tão pura e direta que nada mais influencie esse contato. São filmes que buscam se livrar da própria ideia de “fazer sentido”: querem ir além disso, querem a presença total, intocada pelo discurso. Mas isso ocorre de fato? Alguém vê Arnulf Rainer (Peter Kubelka, 1960) sem nenhuma ideia do que está em jogo, sem qualquer experiência prévia do que é ou pode ser um filme, e do radicalismo implicado em uma obra composta inteiramente por efeitos de flicker? Se sim, em que seria diferente de ver qualquer filme com essa mentalidade? No geral, esta é uma noção importante para se pensar alguns filmes, e até a história das vanguardas; mas é algo que deve ser tratado como uma proposta poética, não um argumento teórico. Uma proposta poética não é certa ou errada, é uma hipótese para a criação.

O problema que me parece ser colocado com isso é não o do contexto como sendo “necessário”, mas da interpretação como sendo “correta” ou “suficiente”. Ou ainda: se há um contexto adequado para que o filme seja interpretado, de modo que outros contextos seriam acréscimos, interessantes porém secundários. Mas qualquer obra de arte é um nexo de sentidos – que podem ser conferidos de acordo com diferentes contextos (histórico, econômico, social, formal); sentidos que são mais ou menos adequados, até objetivos em relação a esses contextos; e sentidos que podem ser complementares ou contraditórios uns com os outros, mas não com as obras (a única coerência possível entre os diversos métodos críticos é nessa convergência no mesmo objeto). Além disso, é natural que os sentidos mudem com o tempo, inclusive à medida que outras obras são criadas (porque o contexto agora as inclui). A ansiedade quanto à resposta final e unívoca sobre uma obra – a crença de que a interpretação correta existe, e que deve ser defendida com urgência – me parece ser uma espécie de doença crítica.

7

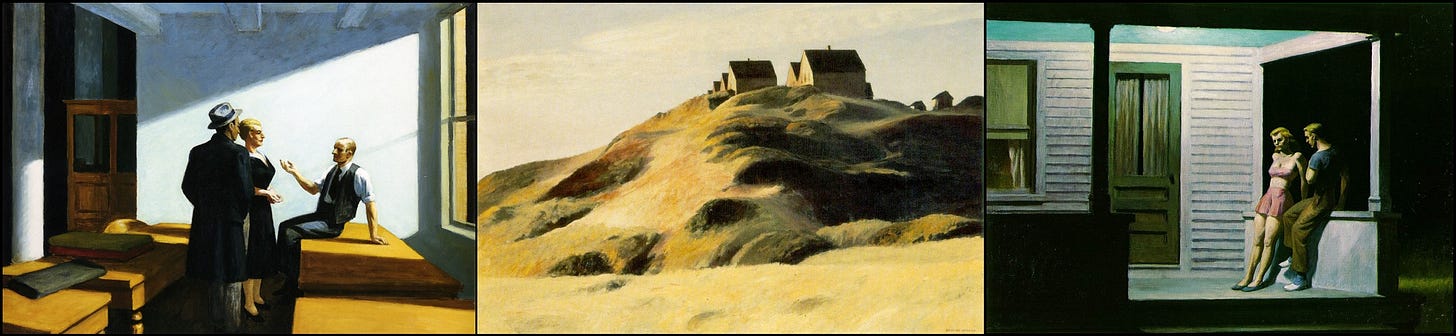

Em outras notas (partes I e II), comentei algumas relações entre Michelangelo Antonioni e Don DeLillo. Se tivesse que acrescentar um terceiro nome na comparação, seria Edward Hopper.

Revendo trechos dos filmes de Antonioni, relendo trechos dos livros de DeLillo, e observando as telas de Hopper, percebo características comuns, ou que me parecem adaptar tendências comuns entre eles:

Os ângulos oblíquos, recusando a frontalidade, como se quisesse revelar o lado inconsciente das posturas;

O olhar distante, com um toque de voyeurismo, e a impassibilidade de quem tem acesso àquela realidade mas não faz parte dela;

As horas liminares, quando as luzes reforçam o enquadramento ou ganham o protagonismo, inscrevendo na imagem a passagem do tempo;

Os títulos genéricos, que descrevem a cena em termos simples mas impessoais, criando a moldura adicional de um evento ou espaço isolado, quase autocontido;

A recorrência de lugares cotidianos, e de uma classe média envolvida tanto em burocracias como em devaneios, imersa em uma realidade convencional mas que parece desconhecer.

8

A seguir, adaptações de trechos do ensaio “Against Sincerity” (1993), de Louise Glück. São ideias que me parecem naturais, até óbvias, mas que cada vez mais soam dissonantes em meio às discussões correntes:

Perguntas que possuem respostas tendem a nos acalmar, e a pergunta “eu fui honesto?” tem uma resposta. Honestidade e sinceridade nos referem a algo já conhecido, em relação ao qual tudo pode ser medido. Indicam um tipo de reconhecimento, mas também supõem uma convergência, já que tomam como dada a identificação entre narrador e artista.1 Quando falamos de honestidade nesse contexto, pensamos em quanto do impulso criador foi transcrito – transcrito, não transformado. As tentativas de avaliar a honestidade de um filme nos levam sempre para longe da obra, e para mais perto das intenções.

A ideia de que um filme não é produzido sinceramente pode soar incômoda. Há uma certa ansiedade por fórmulas literais: busca-se no cineasta as qualidades e os defeitos percebidos no filme, supondo que a obra é como a sua impressão digital. Mas os processos que transformam a experiência – que a intensificam, a dissolvem, a tornam memorável – não têm necessariamente a ver com sinceridade. A verdade, numa obra de arte, não precisa ter sido vivida.2

No cerne de um filme pode existir uma questão, um problema, e podemos às vezes sentir que o cineasta não teve ali uma postura ou um posicionamento específicos. Obras de arte podem ser como experimentos que o espectador é convidado a recriar em si mesmo. Cineastas que tentam ditar previamente as reações ao que criam parecem entregar as deficiências de seus métodos e materiais, como se a conclusão desejada não pudesse ser alcançada exceto com uma condução forçada. Esses casos sofrem pela ausência de dúvida. Alguns cineastas podem ter criado obras como provas ou demonstrações, mas elas nos instigam não por suas respostas, e sim por dramatizarem as próprias questões.

9

A oposição entre uma crítica voltada às respostas e outra voltada às perguntas é esquemática, mas a meu ver descreve uma polaridade real. Ela me lembra um comentário feito por Niels Bohr, citado na autobiografia de Werner Heisenberg. Bohr compara os modos de pensamento prussiano e dinamarquês com os heróis que ambos parecem tomar como referência:

Creio que o prussiano modela-se no cavaleiro teutônico, aquele que fez votos monásticos de pobreza, castidade e obediência, e que difunde a fé cristã de espada na mão. Nós, na Dinamarca, preferimos os heróis das sagas islandesas, o poeta Egill Skallagrmsson, que, na tenra idade de três anos, desafiou o pai, Skallagrm, montou num cavalo e o seguiu em sua longa viagem. Ou então, o sábio Njall, mais versado na lei do que todos os homens da ilha e cujos conselhos eram buscados em todas as disputas. Esses homens, ou seus ancestrais, tinham ido para a Islândia por não quererem curvar-se à vontade dos poderosos reis noruegueses. Recusaram-se a servir a senhores que pudessem mandá-los para uma guerra que era do rei, e não deles. Todos eram guerreiros corajosos, e temo que tenham vivido principalmente da pirataria. Quando ler essas sagas, é provável que o senhor se horrorize com todo o discurso sobre lutas e mortes. Mas, acima de tudo, aqueles homens queriam ser livres e respeitavam o direito dos outros de serem tão livres quanto eles. Lutavam pelas posses ou pela honra, mas não pelo poder sobre os outros.3

Importa menos aqui se os modelos descritos por Bohr correspondem à história desses países, e mais como sugerem dois posicionamentos possíveis à crítica. Um deles seria o que privilegia o juízo de valor, a defesa de um certo tipo de obra, ou uma determinada região daquele campo. É a visão do crítico como paladino do gosto, lutando para que certas obras prevaleçam sobre outras. Neste caso, é como se a verdade já fosse conhecida e restasse à crítica manter, senão as suas raízes, ao menos a região do campo em que ela floresce. O outro posicionamento, que considero mais interessante, recusa essa mesma certeza e valoriza a própria heterogeneidade do campo da arte. Pode ser melhor descrito por esse comentário de Julien Gracq:

Estou lendo os escritos de Matisse sobre a pintura: fragmentos de cartas, entrevistas, notas técnicas, às vezes algumas páginas mais longas e categóricas que poderíamos chamar de profissões de fé. Há uma honestidade silenciosa, um frescor sedativo, uma proximidade escrupulosa e artesanal dos materiais da sua arte que me agradam infinitamente. Se ele corresponde-se com Bonnard, eles soam como dois monges elegantes informando um ao outro sobre o progresso de seus projetos irmãos, ajudando um ao outro, sem egoísmo ou mesquinharia... Imagino que apenas dois cientistas buscando a solução de um difícil problema genético ou imunológico possam ser considerados um caso correspondente, sem esconder um do outro os experimentos e as conjecturas, a vaidade contando pouco diante da importância objetiva da aquisição do conhecimento.4

10

Há quase dois anos, falecia David Bordwell.

Às vezes eu penso que o talento de Bordwell para esclarecer e organizar foi desperdiçado, ou pelo menos desviado temporariamente, em algumas polêmicas conceituais. O volume Post-Theory, que Bordwell organizou com Noel Carroll em 1996, é um exemplo disso. Foi um argumento necessário contra a onda francófila que dominava a universidade naquele momento, e tanto Bordwell como Carroll são ótimos em desmontar os argumentos dos adversários; mas ambos terminam encampando a abordagem cognitivista de um modo raso e que não está à altura do que eles mesmos fizeram em outras ocasiões. É um livro forte ao apontar problemas, mas fraco ao propor soluções. Vejo a mesma tendência em outro livro de Carroll: Mystifying Movies, de 1988.

Se Bordwell não tivesse comprado a briga, ele talvez fosse a melhor pessoa para demonstrar que aqueles métodos de leitura têm uma utilidade real, mas local, em vez de universal (a questão no fundo era a pretensão totalizante da teoria francesa), e que o mesmo se aplica ao cognitivismo e a outras escolas. O ideal que Bordwell representa sempre foi mais voltado à “poética”, ao estudo das formas de construção e da percepção implicada nesse processo, e que tende mais a abrir do que a fechar as possibilidades de análise. É o tipo de abordagem que deveria ser a base para o estudo de qualquer arte, mas que por inúmeras razões está longe disso.

No seu melhor, Bordwell era capaz de falar sobre qualquer filme com um desprendimento fascinado, uma curiosidade intelectual mas também prática, algo difícil de encontrar, ainda mais com uma escrita simples e direta. Os livros que escreveu sobre Dreyer e Eisenstein são modelos de pesquisa e análise, mas o meu preferido é Making Meaning, de 1989. Já na primeira página, Bordwell resume o que poderia ser uma introdução ao estudo da crítica:

Deixe de lado as escolas, doutrinas, nomenclaturas e posicionamentos; ignore as histórias oficiais que mostram uma teoria crítica sendo coroada somente para depois ser derrubada facilmente por outra que, convenientemente, responde logo aquelas perguntas que a sua antecessora ignorava; acima de tudo, preste menos atenção ao que os críticos dizem e mais atenção aos seus processos de pensamento e escrita – faça tudo isso, e você terá nada menos que um conjunto de convenções tão poderoso quanto as premissas de um estilo acadêmico na pintura ou na música. Chklóvski poderia muito bem concluir que esse conjunto de convenções, como qualquer estilo típico, deve ser desgastado, visto à distância, ‘desfamiliarizado’.5

Nas primeiras notas sobre crítica desta newsletter, um dos comentários era voltado a esse problema.

A terceira parte de um texto que escrevi sobre Hollis Frampton pode servir de complemento a esse trecho. Considero Frampton o grande exemplo dessa questão no cinema experimental.

Werner Heisenberg, A parte e o todo, trad. Vera Ribeiro (Rio de Janeiro: Contraponto, 1996), pp. 64-65.

Julien Gracq, “Littérature et peinture”, em En lisant, en écrivant (Paris: José Corti, 1998).

David Bordwell, Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989), p. xi.